Accessibilité des ERP : comment vous mettre en règle ?

Rendre l’accessibilité concrète, utile et faisable :

Parler d’« accessibilité des ERP » peut donner l’impression d’entrer dans un monde de sigles et de formulaires. En réalité, c’est une question simple : est-ce que n’importe quelle personne peut entrer, se repérer, utiliser les services, ressortir en sécurité, sans demander de l’aide à chaque étape ? La circulaire du 25 juin 2025 rappelle surtout cela : on passe d’un “on verra plus tard” à un “on s’organise maintenant”. Elle fixe un cap commun pour les préfectures, les communes et les gestionnaires de lieux ouverts au public, afin que les améliorations se voient sur le terrain et pas seulement dans les dossiers.

Concrètement, l’accessibilité touche des choses très ordinaires : la porte d’entrée que l’on pousse sans effort, le comptoir où l’on parle sans crier, l’éclairage qui évite les zones sombres, les toilettes où l’on circule aisément, les escaliers signalés sans piège visuel, la sortie de secours qui se repère d’un coup d’œil. Et puis la signalétique : des panneaux clairs, placés à la bonne hauteur, avec des caractères lisibles, des contrastes qui accrochent l’œil, des pictogrammes compris par tout le monde, de jour comme de nuit. Rien d’exotique ; juste du bon sens mis en musique de façon cohérente.

Pourquoi maintenant ? Parce que les anciens plans de rattrapage ont pris fin et que l’État demande de passer à l’action, quartier par quartier, bâtiment par bâtiment. Les services publics vont accompagner, mais aussi vérifier.

L’idée n’est pas de “piéger” les établissements, c’est d’aider à prioriser ce qui change réellement la vie des visiteurs : l’entrée principale, le cheminement jusqu’au service, l’information utile au bon endroit, la sécurité en cas d’urgence. On vise des améliorations visibles, mesurables, et durables.

Pour un commerce, un cabinet de santé, un musée ou une mairie, le bénéfice est double. D’abord humain : plus d’autonomie et moins d’obstacles pour tous, y compris les parents avec poussette, les personnes âgées, les gens qui voient mal la nuit, celles et ceux qui ont du mal à suivre une signalétique confuse. Ensuite économique et juridique : un parcours clair fait gagner du temps, rassure, réduit les erreurs, et diminue le risque de devoir refaire les travaux parce que les choix n’étaient pas documentés. On investit mieux quand on sait où l’on va.

Vous verrez dans l’article comment transformer cette intention en plan simple : vérifier où vous en êtes, corriger ce qui bloque l’accès ou la compréhension, mettre à niveau la signalétique et l’information, planifier le reste sans tout arrêter d’un coup. Pas besoin de jargon pour y arriver ; un peu de méthode suffit. L’objectif n’est pas de “cocher des cases”, mais de proposer une expérience fluide à toute personne qui pousse la porte. Si, au passage, votre bâtiment devient plus accueillant, plus lisible et plus sûr, c’est tout sauf un effet secondaire.

L’accessibilité n’est pas un supplément « pour plus tard ».

C’est une amélioration concrète du quotidien, qui se voit dès l’entrée et se lit sur vos panneaux.

La circulaire met un cadre, l’article vous donne la marche à suivre, et votre lieu gagne en clarté, en confiance et en utilité.

1) Le contexte : fin des Ad’AP, début des contrôles :

La circulaire interministérielle n° 6492/SG, datée du 25 juin 2025 et publiée le 30 juin, marque un tournant discret mais net : on quitte l’ère des intentions pour entrer dans celle des preuves.

Les Agendas d’Accessibilité Programmée, prolongés puis échelonnés, sont arrivés à échéance fin septembre 2024. Depuis, un ERP qui n’a ni atteint la conformité ni sécurisé sa trajectoire par des démarches formelles se place mécaniquement sur le radar préfectoral.

La logique est simple : informer, accompagner, contrôler, puis sanctionner si nécessaire.

Les préfets organisent des campagnes ciblées, appuyées par les commissions compétentes, avec une montée en puissance graduée. Les gestionnaires d’établissements doivent donc être capables de montrer non seulement des intentions, mais des actes et des pièces : diagnostics, devis, photos de pose, attestations, notices, registre mis à jour.

a) Typologie et raisons des obligations d’accessibilité :

Un ERP accueille du public. À ce titre, son responsable doit garantir sécurité et accès effectif aux prestations. Cela implique la capacité à évacuer clients et salariés en cas d’incendie et à permettre l’entrée et l’usage des services à toute personne, quelles que soient ses limitations.

b) Les familles de handicap à prendre en compte :

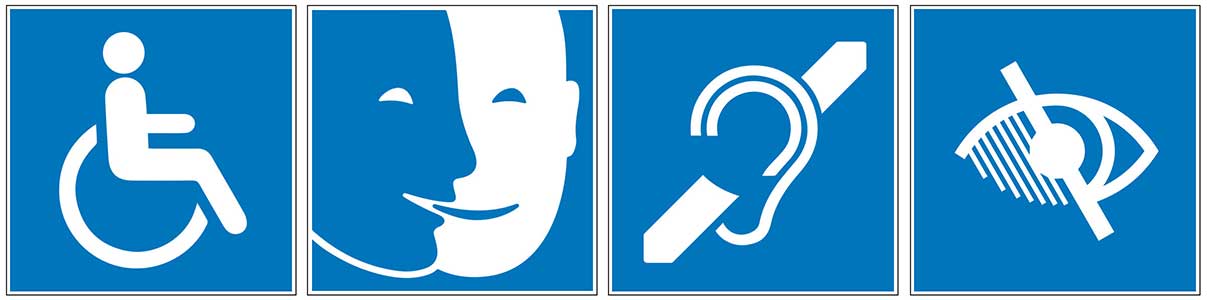

L’accessibilité se pense pour tous, en visant les quatre familles de besoins :

- Moteur.

- Sensoriel auditif et sensoriel visuel.

- Mentaux, cognitifs et psychiques.

Concrètement, un ERP conforme anticipe déplacements, repérage, compréhension et interaction, conformément aux prescriptions du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

c) Neuf vs existant : deux logiques complémentaires :

- Dans le neuf, l’accessibilité est intégrée dès la conception : exigences plus strictes, aucune dérogation de confort.

- Dans l’existant, la règle reste la mise en accessibilité, mais la réglementation reconnaît les contraintes du bâti : dérogations encadrées possibles (impossibilité technique avérée, préservation patrimoniale, disproportion manifeste), avec solutions d’effet équivalent quand elles existent.

d) Les 7 zones clés à auditer en priorité :

- Entrée

- Accueil

- Circulations

- Cabines le cas échéant

- Sanitaires le cas échéant

- Parking le cas échéant

- Signalétique

- Si un espace extérieur existe, il doit aussi être accessible et lisible.

e) Accessibilité de la prestation : au-delà des murs :

Rendre un lieu accessible ne suffit pas si la prestation ne suit pas. Exemple : un cinéma attentif proposera emplacements fauteuil roulant dans chaque salle accessible, audio-description pour les clients aveugles ou malvoyants, sous-titrage pour le public sourd ou malentendant.

Même logique pour un commerce, un musée, une administration : adapter parcours, supports et modalités d’information.

f) La posture des équipes : le levier qui change tout :

L’accessibilité se joue aussi à l’accueil. Les personnels en contact direct doivent adopter une posture adaptée : écoute, reformulation, guidance simple, maîtrise des outils d’assistance.

La Délégation ministérielle à l’accessibilité met à disposition le guide « Bien accueillir les personnes handicapées » qui détaille, par famille de handicap, les bons réflexes et les réponses de service.

2) Les 4 textes de référence à garder en tête :

Le socle juridique à connaitre par tous les responsables d’ERP :

1. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pose l’accessibilité comme principe intangible de l’accueil du public.

- Elle établit l’accessibilité généralisée des ERP et la prise en compte de toute la chaîne de déplacement.

- Fixe des obligations de mise en accessibilité pour maîtres d’ouvrage et exploitants, avec dérogations strictes.

- Cadre de contrôle et information du public intégrés aux démarches d’accueil.

2. L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 :

- Crée les Ad’AP pour rattraper les retards via un calendrier validé par l’administration.

- Organise le suivi (dépôt, échéanciers, attestations) et la régularisation des situations.

- Prévoit des sanctions administratives en cas d’absence, de retard ou de non-exécution.

3. Le décret n° 2019-1376 du 16 décembre 2019 :

- Précise les modalités pratiques des Ad’AP et les pièces à produire à chaque étape.

- Encadre l’attestation d’achèvement, les justificatifs techniques et la dématérialisation des démarches.

- Cadre les contrôles a posteriori et la clôture régulière des dossiers.

4. Le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 encadre contrôles et suites à donner en cas de défaillance.

- Définit la procédure de contrôle par l’autorité administrative et la mise en demeure.

- Fixe les amendes : forfaitaires ou proportionnelles au reste des travaux non réalisés.

- Prévoit la publicité des décisions et le recouvrement des sanctions.

Ensemble, ces textes dessinent une trajectoire lisible :

- diagnostic

- planification

- exécution

- preuve

La circulaire 6492/SG ne réécrit pas le droit ; elle exige qu’il soit effectivement appliqué, partout et de manière vérifiable.

3) Aides de l’État : le Fonds territorial d’accessibilité (FTA) :

Le FTA cible les ERP privés de 5ᵉ catégorie, finance jusqu’à 50 % des dépenses éligibles, avec un plafond courant de 20 000 € pour les travaux et équipements et une enveloppe dédiée à l’ingénierie (diagnostic, AMO) jusqu’à 500 €.

Le dispositif est ouvert du 2 novembre 2023 au 31 décembre 2028 pour une enveloppe cumulée de 300 M€.

L’intérêt est double :

- alléger l’investissement initial

- sécuriser la qualité des solutions déployées.

Les projets les plus efficaces combinent ainsi un diagnostic sérieux, un phasage intelligible et des choix techniques sobres : cheminements clarifiés, obstacles supprimés, signalétique lisible, sanitaires accessibles, éclairages corrigés. Le tout documenté, chiffré, photographié.

4) Contrôles et sanctions : la gradation réelle :

Les contrôles suivent une méthode : Information et pédagogie d’abord, demandes de pièces ensuite, mise en demeure si besoin, puis sanctions.

Côté administratif, l’éventail va de forfaits (par exemple 1 500 € pour les plus petits établissements, 5 000 € dans d’autres cas) à des amendes proportionnelles (5 % à 20 % du montant des travaux restants) en cas d’absence de démarrage, de retards manifestes ou de non-respect des échéanciers.

En bout de chaîne, et seulement si l’arsenal administratif ne suffit pas, le pénal peut s’inviter : amendes plus lourdes et, en cas de récidive, peines complémentaires.

À cela s’ajoute un effet souvent sous-estimé : la publicité des décisions, qui abîme l’image locale d’un établissement plus sûrement qu’une ligne comptable.

5) La bonne méthode pour avancer sans se disperser :

La mise en accessibilité ne s’improvise pas, mais elle ne nécessite pas non plus une usine à gaz.

Commencez par un diagnostic d’usage qui observe le réel : comment entre-t-on, comment circule-t-on, où se renseigne-t-on, où s’arrête-t-on ? Les premières réponses se trouvent presque toujours à l’entrée : seuils, marches, largeur utile, poignées, éclairage, repérage visuel et tactile.

Vient ensuite le phasage : traiter d’abord l’obstacle qui empêche d’entrer, puis celui qui empêche de se repérer, enfin ceux qui gênent des usages essentiels (accueil, sanitaires, caisse, salle).

Le financement s’adosse au FTA quand c’est possible.

La preuve se fabrique au fil de l’eau : devis, plans, fiches techniques, procès-verbaux de pose, reportages photo, registre à jour.

Enfin, la maintenance n’est pas un supplément : contrastes qui se ternissent, adhésifs qui fatiguent, usages qui évoluent. On vérifie, on remplace, on ajuste.

6) Focus signalétique et affichages : faire voir, comprendre et guider :

Une accessibilité perçue se joue au regard et au repère.

Il faut donc des informations claires, à la bonne hauteur, au bon endroit, avec des contrastes lisibles, des tailles de caractères adaptées à la distance de lecture, des pictogrammes normalisés et un vocabulaire stable d’un espace à l’autre.

Le fléchage doit raconter une histoire simple : « d’où je viens, où je vais, comment j’y vais ».

Les cheminements gagnent en confort avec des bandes de guidage, des nez de marches contrastés et durables, des ruptures de niveau signalées.

L’information d’accessibilité (entrée adaptée, sanitaires, ascenseur, horaires, contact) doit être visible dès l’arrivée, pas cachée derrière un comptoir.

Enfin, la cohérence entre signalétique directionnelle, information et sécurité évite les contradictions : une flèche qui invite à monter ne doit pas contredire une interdiction placée trois mètres plus loin.

Bon réflexe :

Avant d’acheter des panneaux, écrivez la carte mentale du lieu : points d’entrée, carrefours, zones d’attente, services. Testez le parcours avec une personne qui ne connaît pas l’endroit. Si elle trouve, vous êtes sur la bonne voie. Si elle hésite, c’est que la signalétique n’est pas intuitive.

7) Les risques en cas d’inaction :

Ne pas agir, c’est cumuler des risques :

- opérationnels : impossibilité d’ouvrir un nouvel espace, réserves en commission

- financiers : amendes administratives, puis pénales en dernier recours

- d’image : publicité des sanctions, avis en ligne

C’est aussi s’exposer à des passifs techniques : plus on attend, plus on corrige dans l’urgence et plus cela coûte.

À l’inverse, un plan de mise en accessibilité raisonnable et documenté est souvent bien perçu : on voit que le sujet est pris au sérieux, que les choix sont cohérents, que la trajectoire existe.

8) Aluplex Signalétique, partenaire de votre mise en accessibilité :

Chez Aluplex, nous considérons la signalétique comme un outil d’accessibilité autant que d’image : elle doit guider sans fatiguer, informer sans saturer, durer sans se dégrader.

- Prototypage et choix matière : Dibond, plexi, laiton, bois, ou notre gamme bas carbone Signapur : on choisit selon le contexte et on teste le contraste, la taille de police, la lisibilité à distance. L’objectif : des panneaux qui se voient et se comprennent.

- Fabrication et pose maîtrisées : Impression numérique HD, gravure, découpe, finitions propres. Nous posons à hauteur utile, vérifions alignements et reflets, harmonisons le fléchage et la terminologie pour que l’ensemble « tienne » dans le lieu.

- Maintenance organisée : Contrats simples, remplacements rapides, mises à jour après travaux ou changements d’usage. Une signalétique claire le jour 1 doit rester claire le jour 1000.

À retenir

- Les Ad’AP sont clos : on évalue désormais des réalisations

- Le FTA finance des projets concrets, équilibrés et documentés.

- La signalétique est un levier rapide : elle rend visible l’accessibilité et structure le parcours.

- Aluplex conçoit, fabrique, pose et documente : vous avancez avec des preuves et des solutions pérennes.

FAQ :

Mon budget est serré. Par où commencer ?

Par l’entrée et le premier contact : supprimer l’obstacle qui empêche d’entrer, rendre le cheminement évident, identifier l’accueil et les sanitaires accessibles. Le reste se planifie.

Le FTA peut-il couvrir la signalétique ?

Oui si la dépense contribue directement à l’accessibilité du public. Le dossier doit expliquer l’usage, le choix des matériaux, la lisibilité et l’implantation.

Sans Ad’AP et sans conformité, que risque un ERP ?

Mise en demeure, amende administrative (forfaitaire ou proportionnelle au reste à faire), et, en ultime recours, sanctions pénales. L’image de l’établissement peut aussi être affectée par la publicité des décisions.

L’accessibilité, qu’est-ce que c’est ?

C’est la capacité pour toute personne, quel que soit son handicap, d’entrer, circuler, comprendre l’information et utiliser les services d’un lieu. On agit sur le bâti, la signalétique, l’éclairage, les contrastes, l’accueil et parfois les équipements.

Est-ce que mon local est un établissement recevant du public (ERP) ?

Oui si vous accueillez des clients, usagers ou visiteurs, même ponctuellement. Un bureau strictement privé sans public n’est pas un ERP ; un commerce, salon, cabinet, restaurant, mairie, musée, oui.

À quelle catégorie et à quel type appartient mon ERP ?

La catégorie dépend de l’effectif admissible (1 à 5, la 5e étant la plus petite). Le type décrit l’activité (M magasin, N restaurant, W administratif, etc.). Votre autorisation de travaux ou votre mairie peut confirmer le classement retenu.

Je travaille chez moi. Suis-je concerné(e) ?

Si vous recevez du public à domicile (consultations, showroom, cours), les espaces concernés doivent être accessibles. Les pièces strictement privées ne sont pas visées.

Qu’est-ce que la “destination” d’un local ?

C’est l’usage administratif du lieu (habitation, commerce, bureau, hôtel, etc.). Elle conditionne les règles applicables et les démarches en mairie en cas de changement.

Mon ERP est déjà accessible. Que dois-je faire ?

Conservez les preuves : diagnostic, plans, attestations, photos de pose, fiches techniques, registre à jour. Vérifiez chaque année la lisibilité de la signalétique, l’éclairage, les contrastes et l’état des cheminements.

Comment mettre mon ERP en conformité ?

1) Diagnostic d’usage.

2) Plan d’actions priorisé.

3) Autorisation de travaux si nécessaire.

4) Réalisation + preuves.

5) Maintenance. Commencez par l’entrée, le cheminement, l’accueil, les sanitaires accessibles, puis la signalétique.

Quelles dérogations sont possibles ?

Uniquement dans l’existant et de façon encadrée : impossibilité technique avérée, contraintes patrimoniales, disproportion manifeste. Elles doivent être justifiées et, si possible, compensées par une solution d’effet équivalent.

Quand démarrer les travaux après l’autorisation ?

Dès l’arrêté d’autorisation notifié et dans le délai qu’il fixe. Respectez le calendrier, sinon l’autorisation peut devenir caduque et vous expose à une mise en demeure.

Qui peut me fournir une information personnalisée ?

La mairie (service urbanisme), la préfecture (accessibilité), la CCDSA via la mairie, votre chambre consulaire. Pour un avis opérationnel, faites réaliser un diagnostic par un professionnel.

De quels experts puis-je m’entourer (diagnostic, Cerfa, travaux) ?

Bureau d’études accessibilité, architecte, économiste de la construction, entreprises spécialisées en accessibilité et en signalétique, ergonome si besoin. Aluplex prend en charge l’audit signalétique, la conception, la fabrication, la pose et le dossier de preuves.

Quelles aides financières existent ?

Le Fonds territorial d’accessibilité (FTA) soutient les ERP privés de 5e catégorie jusqu’à 50 % des dépenses éligibles, avec plafonds. D’autres aides locales peuvent compléter (région, agglo, centre-ville). Montez un dossier chiffré et documenté.

Comment bien choisir mon organisme de formation ?

Vérifiez objectifs pédagogiques, cas pratiques, références, qualification des formateurs et modalités adaptées aux situations de handicap. Priorisez les formations qui couvrent à la fois cadre légal et mise en œuvre concrète sur site.

Rendre un lieu ouvert au public réellement accessible n’est pas un slogan mais une mise en conformité tangible. Maître d’ouvrage et exploitant doivent aménager les espaces selon les règles d’accessibilité et les normes d’accessibilité, planifier des travaux d’accessibilité (et autres travaux de mise), puis déposer au besoin une demande d’autorisation de travaux, un permis de construire ou une autorisation de construire. L’objectif reste constant : des locaux accessibles aux personnes, y compris les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, avec un niveau de sécurité et d’accessibilité adapté aux risques d’incendie.

Évitez le démarchage “miracle”. Faites instruire votre dossier par la commission consultative compétente et, si nécessaire, la commission départementale : elles éclairent les choix techniques en matière d’accessibilité pour tout établissement recevant des services. Des aménagements sobres, documentés et pérennes, c’est ce qui protège l’exploitant, rassure l’administration et simplifie la vie du public.

Pour aller plus loin :

Guide illustré pour la mise en place de votre conformité ERP

Partager ce contenu