Signalétique dans l’agroalimentaire : hygiène, traçabilité et sécurité visuelle

Dans l’industrie agroalimentaire (IAA), la signalétique joue un rôle central dans la maîtrise de l’hygiène, la traçabilité des produits et la sécurité du personnel. De l’étiquetage alimentaire en usine à la signalisation des zones de production, chaque support visuel doit répondre à des contraintes strictes imposées par les référentiels HACCP, BRC ou IFS. Cet article vous guide dans le choix de solutions de signalétique agroalimentaire adaptées aux environnements exigeants, pour un repérage visuel optimal en IAA.

1) Les enjeux de la signalétique agroalimentaire :

La signalétique dans l’industrie agroalimentaire (IAA) ne se limite pas à un affichage fonctionnel. La signalétique agroalimentaire constitue un maillon essentiel du dispositif de sécurité sanitaire et organisationnelle des sites de production. Son rôle est triple : garantir un haut niveau d’hygiène, assurer une traçabilité fiable des flux et produits, et renforcer la sécurité visuelle des opérateurs.

a) Signalétique et hygiène : des matériaux adaptés à l’environnement :

Dans un environnement HACCP, la propreté et la désinfection sont permanentes et rigoureusement encadrées. Les supports de signalétique doivent donc être conçus pour résister aux lavages fréquents à haute pression, souvent réalisés à l’eau chaude ou avec des buses rotatives, susceptibles d’endommager des matériaux standards.

De plus, les détergents utilisés dans les usines agroalimentaires sont souvent corrosifs. Ils contiennent des agents chimiques puissants (soude, acides, désinfectants chlorés) qui dégradent rapidement les encres ou les supports non adaptés. Il est donc impératif de choisir des matériaux résistants aux attaques chimiques.

Enfin, l’humidité constante et les condensations liées aux écarts de température peuvent altérer les supports mal conçus : gondolement, décollement ou effacement progressif. Une bonne signalétique agroalimentaire doit donc rester lisible, stable et hygiénique dans ces conditions extrêmes.

► Matériaux recommandés :

- Le PVC compact alimentaire est l’un des plus utilisés, car il combine rigidité, lavabilité et résistance chimique.

- L’inox gravé est privilégié pour les zones à haute exigence hygiénique et de longévité.

- Le vinyle pelliculé ou le polyester laminé offrent une solution souple et économique pour des étiquettes durables et lessivables.

b) Traçabilité : étiquetage clair et durable :

La traçabilité est un pilier des référentiels de sécurité alimentaire. Toute matière première, tout contenant ou ligne de production doit pouvoir être identifié sans ambiguïté à chaque étape du process. Cela implique un étiquetage alimentaire usine robuste, même soumis à des nettoyages fréquents ou à des conditions thermiques variables.

Les codes-barres, QR codes ou identifiants alphanumériques doivent rester lisibles dans la durée. Une mauvaise lisibilité peut compromettre les systèmes de suivi automatisés, déclencher des non-conformités lors d’un audit ou fausser le suivi des lots.

Par ailleurs, le marquage doit s’adapter à différents supports (inox, plastique, palette bois, bacs réutilisables, etc.), ce qui impose une diversité de solutions techniques : étiquettes adhésives haute résistance, panneaux rigides, étiquetage magnétique ou RFID dans certains cas.

► Exemples de supports :

- Étiquettes alimentaires industrielles en polyester ou vinyle, avec impression indélébile,

- Panneaux de repérage avec pictogrammes conformes à la norme ISO 7010, faciles à nettoyer,

- Adhésifs industriels à forte tenue pour identifier les tuyauteries, bacs de stockage, silos ou convoyeurs.

c) Sécurité visuelle : anticiper les risques :

La signalétique de sécurité visuelle dans l’industrie alimentaire est essentielle pour réduire les risques d’accidents et fluidifier la circulation dans les ateliers. La signalétique permet d’identifier clairement les chemins de circulation piétons et engins, les issues de secours, les équipements de sécurité (douche, extincteurs), ou encore les zones de danger (machines en mouvement, zones de maintenance, circuits vapeur...).

Un bon repérage visuel diminue fortement les erreurs humaines, notamment lors des changements d’équipe ou en présence de personnel intérimaire. Il participe aussi à l'efficacité des procédures d’urgence.

La cohérence des supports visuels — couleurs, formes, symboles — permet un repérage rapide et sans ambiguïté, conforme aux obligations légales et aux référentiels qualité.

► Outils recommandés :

- Panneaux d’obligation et d’interdiction (port des EPI, interdiction d’accès, zones sensibles),

- Marquage au sol antidérapant pour organiser les flux logistiques et les accès,

- Pictogrammes normalisés ISO 7010, lisibles à distance, résistants aux conditions d’hygiène.

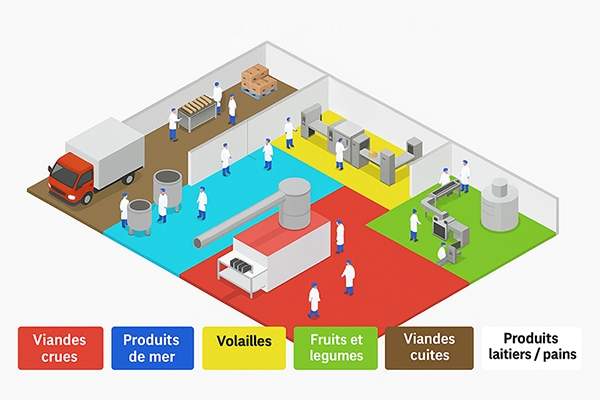

2) Le codage couleur dans l'industrie agroalimentaire : un levier essentiel pour la sécurité alimentaire :

Dans l'industrie agroalimentaire (IAA), le codage couleur constitue un outil stratégique pour prévenir les contaminations croisées et assurer la conformité aux normes sanitaires telles que HACCP, BRC, IFS ou FSSC 22000. Ce système visuel permet une identification rapide et intuitive des zones, des équipements et des processus, réduisant ainsi les risques d'erreurs humaines et facilitant les audits de conformité.

a) Principes et bénéfices du codage couleur :

Le codage couleur repose sur l'attribution de couleurs spécifiques à des zones, des équipements ou des tâches déterminées. Cette méthode offre plusieurs avantages :

- Réduction des risques de contamination croisée : en séparant visuellement les outils et les zones dédiées aux différentes étapes de production, notamment entre les produits crus et cuits.

- Amélioration de la clarté des procédures : les couleurs facilitent la compréhension des protocoles, même pour les nouveaux employés ou ceux ayant des barrières linguistiques.

- Optimisation de la traçabilité : en associant des couleurs à des processus spécifiques, il devient plus aisé de suivre le cheminement des produits et des matériaux dans l'usine.

- Facilitation des audits et inspections : une signalétique claire et cohérente démontre l'engagement de l'entreprise envers les normes de sécurité alimentaire.

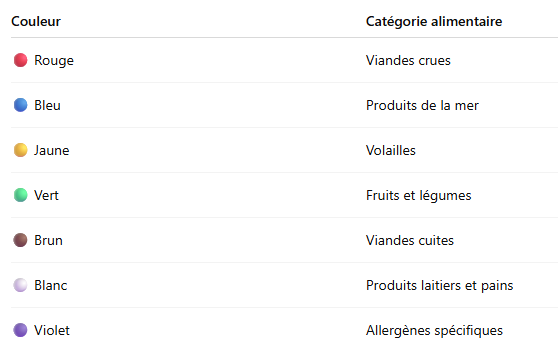

b) Exemples de codage couleur standard dans l'industrie agroalimentaire :

Bien que les codes couleur puissent varier selon les entreprises, voici une répartition couramment adoptée :

- Rouge : viandes crues

- Bleu : produits de la mer

- Jaune : volailles

- Vert : fruits et légumes

- Brun : viandes cuites

- Blanc : produits laitiers et pains

- Violet : allergènes spécifiques

Cette classification aide à prévenir les contaminations croisées en assurant que les outils et équipements sont utilisés exclusivement dans les zones appropriées.

c) Mise en œuvre efficace du codage couleur :

Pour intégrer efficacement un système de codage couleur :

- Évaluation des besoins : identifiez les zones critiques et les points de contrôle dans votre processus de production.

- Définition des couleurs : attribuez des couleurs spécifiques à chaque zone, processus ou type de produit.

- Formation du personnel : assurez-vous que tous les employés comprennent le système de codage couleur et son importance.

- Signalétique claire : utilisez des panneaux, des étiquettes et des marquages au sol pour renforcer la visibilité du codage couleur.

- Contrôle et révision : mettez en place des audits réguliers pour vérifier l'efficacité du système et apportez des ajustements si nécessaire.

En adoptant un système de codage couleur structuré, les entreprises de l'IAA renforcent leur maîtrise des risques sanitaires, améliorent l'efficacité opérationnelle et démontrent leur engagement envers la sécurité alimentaire.

3) Normes et conformité en environnement HACCP :

Dans l’industrie agroalimentaire, la signalétique doit impérativement s’inscrire dans un cadre normatif strict. Elle ne peut pas être improvisée ou standardisée à la légère. Les référentiels qualité exigent des supports visuels qui soient techniquement conformes, opérationnellement pertinents et parfaitement intégrés dans les démarches de maîtrise sanitaire. L’environnement HACCP impose une méthodologie rigoureuse, dans laquelle la signalétique devient un outil de pilotage visuel, autant qu’un vecteur de conformité réglementaire.

a) Définition d’un environnement HACCP :

Un environnement HACCP est un site industriel dans lequel la production alimentaire est encadrée par la méthode Hazard Analysis and Critical Control Points (Analyse des dangers et maîtrise des points critiques). Cette méthode, reconnue internationalement, repose sur l’identification des dangers potentiels liés à la sécurité des denrées alimentaires et sur la définition de points critiques (CCP) à surveiller et maîtriser.

Les usines, ateliers de transformation, laboratoires ou cuisines collectives qui appliquent HACCP doivent organiser leurs espaces, leurs flux et leurs pratiques en fonction de cette analyse des risques. Cela inclut la séparation physique des zones propres et sales, la limitation des croisements entre produits crus et cuits, ainsi qu’un suivi rigoureux de la traçabilité.

La signalétique agroalimentaire joue ici un rôle déterminant : elle matérialise visuellement les frontières, les consignes et les procédures, pour garantir une compréhension immédiate et universelle par le personnel, y compris non francophone.

b) Référentiels de conformité applicables dans l'industrie agroalimentaire :

L’HACCP est souvent la base d’un système plus large de certification qualité, comme :

- ISO 22000 : qui formalise un système de management de la sécurité des aliments applicable à tout type d’organisation de la chaîne agroalimentaire.

- BRC Food : norme d’origine britannique, très répandue dans la grande distribution, qui impose un haut niveau de maîtrise sanitaire et documentaire.

- IFS Food : norme franco-allemande reconnue dans toute l’Europe, avec des exigences similaires en matière de sécurité, traçabilité et hygiène.

Tous ces référentiels imposent une signalétique structurée, conforme aux exigences de clarté, de lisibilité, de permanence et de résistance. Il ne s’agit pas simplement d’informer, mais bien de sécuriser les process grâce à un repérage visuel normé et opérationnel.

Par exemple, une étiquette mal fixée ou illisible sur un bac de matières premières peut entraîner une perte de traçabilité. Un pictogramme d’interdiction absent dans une zone sensible peut être considéré comme une non-conformité majeure lors d’un audit BRC ou IFS.

c) Rôle de la signalétique dans la maîtrise des points critiques :

Dans un environnement HACCP, la signalétique est bien plus qu’un support d’information : c’est un instrument de maîtrise des risques. Elle permet de :

- Matérialiser les zones sensibles, comme les sas d’accès, les zones d’allergènes ou les points de nettoyage.

- Structurer les circuits de circulation, en différenciant les trajets du personnel, des matières premières et des produits finis.

- Normaliser les procédures d’hygiène, avec des consignes visuelles visibles et compréhensibles par tous.

- Standardiser les comportements, via des panneaux de rappel, des obligations de port d’EPI ou des pictogrammes ISO 7010.

Cette signalétique contribue à l’efficacité globale de l’organisation en rendant les consignes immédiatement visibles, en réduisant les erreurs humaines et en facilitant la gestion des non-conformités.

d) Conséquences d’une signalétique non conforme :

Une signalétique incomplète, inadaptée ou absente peut avoir des conséquences lourdes pour une entreprise agroalimentaire. Les risques sont multiples :

- Sanction lors d’un audit qualité, avec des observations pouvant compromettre une certification ou entraîner une requalification.

- Risque sanitaire réel, en cas de contamination croisée liée à une confusion des zones ou à une procédure non respectée.

- Accidents du travail, notamment dans les zones non balisées ou mal identifiées (risques chimiques, mécaniques, thermiques).

- Altération de l’image de marque, en cas de retrait produit ou d’incident rendu public.

Pour éviter ces situations, il est essentiel de s’appuyer sur des supports conformes aux normes en vigueur : pictogrammes ISO 7010, panneaux en matériaux lavables, étiquettes alimentaires industrielles, marquages au sol résistants aux détergents et aux frottements mécaniques.

La traçabilité documentaire est également importante : chaque produit de signalisation doit pouvoir être accompagné d’une fiche technique, d’un certificat de résistance ou d’un avis de conformité alimentaire, pour sécuriser les audits et les inspections.

4) Solutions signalétiques pour l’agroalimentaire : que choisir ?

Choisir une signalétique agroalimentaire ne consiste pas à coller des pictogrammes standards sur les murs. Il s’agit d’un projet global, nécessitant une approche personnalisée selon le type de production (froid, chaud, humide, sec), les flux, la surface et les équipements présents.

Pour répondre efficacement aux besoins des sites IAA, une solution signalétique pertinente doit :

a) Être personnalisable :

Chaque usine a ses propres procédures, ses zones critiques, ses flux logistiques. Il est donc essentiel de pouvoir personnaliser les messages, les pictogrammes, les codes couleur ou les mentions réglementaires. La signalétique sur-mesure (gravure laser, impression numérique, découpe à la forme, ajout de code-barres ou QR codes) permet une intégration parfaite dans les process existants.

b) Utiliser des matériaux certifiés :

Tous les matériaux utilisés doivent être compatibles avec un usage en environnement alimentaire. Cela implique l’emploi de supports non poreux, faciles à désinfecter, et certifiés pour résister aux lavages fréquents. Des fiches techniques et certificats doivent être disponibles pour chaque produit afin de prouver leur conformité aux exigences HACCP.

c) Garantir la lisibilité et la durabilité :

Une bonne signalétique doit rester lisible et fonctionnelle dans le temps, malgré les contraintes de l’environnement (humidité, condensation, chaleur, produits chimiques). Une impression laminée ou gravée, des adhésifs à haute adhérence ou des plaques rigides fixées mécaniquement offrent de meilleures garanties que des solutions économiques à faible durée de vie.

d) Être simple à déployer et à renouveler :

La signalétique industrielle doit aussi pouvoir être mise à jour rapidement en cas de changement de procédure ou d’agrandissement de ligne. Des systèmes modulaires, comme les plaques interchangeables, les étiquettes repositionnables, ou les panneaux sur rail, permettent une maintenance visuelle efficace sans perturber la production.

Dans l’univers exigeant de l’industrie agroalimentaire, la signalétique ne peut être considérée comme un simple affichage. Elle représente un outil opérationnel au service de la qualité, de la sécurité alimentaire et de la conformité réglementaire. Une signalétique agroalimentaire bien conçue permet d’optimiser le repérage en IAA, d’éviter les erreurs humaines, de limiter les contaminations croisées et de fluidifier les flux de production.

L’efficacité d’un système de signalisation repose sur plusieurs facteurs clés :

- le choix de matériaux lavables, résistants aux détergents et aux hautes températures,

- l’adoption d’un codage couleur clair et standardisé, facilitant l’identification des zones de production,

- la mise en place de panneaux de sécurité, pictogrammes normés, marquages au sol et étiquettes alimentaires durables,

- et la conformité aux référentiels tels que HACCP, IFS, BRC ou ISO 22000.

Que ce soit pour le marquage des contenants, la signalétique d’hygiène, l’étiquetage alimentaire en usine, ou le balisage des zones de stockage, chaque élément visuel doit être pensé comme un levier de maîtrise sanitaire. La standardisation des supports, la clarté des messages et la résistance technique sont autant de garanties pour sécuriser les process et répondre aux exigences des audits qualité.

Les industriels de l’agroalimentaire qui intègrent une signalétique professionnelle, durable et personnalisée dans leurs ateliers disposent d’un avantage concurrentiel : ils réduisent les risques, améliorent la productivité et renforcent leur image de marque.

En résumé, investir dans une signalétique technique adaptée à l’agroalimentaire, c’est investir dans la performance industrielle, la sécurité du personnel et la confiance du consommateur final. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus.

Partager ce contenu